本文轉自【光明網】——

國博又要上新了。最新入藏中國國家博物館的藏品是阿里抗疫的30件物資,包括抗疫期阿里程序員們寫的代碼。這也是國博歷史上首次收藏代碼。

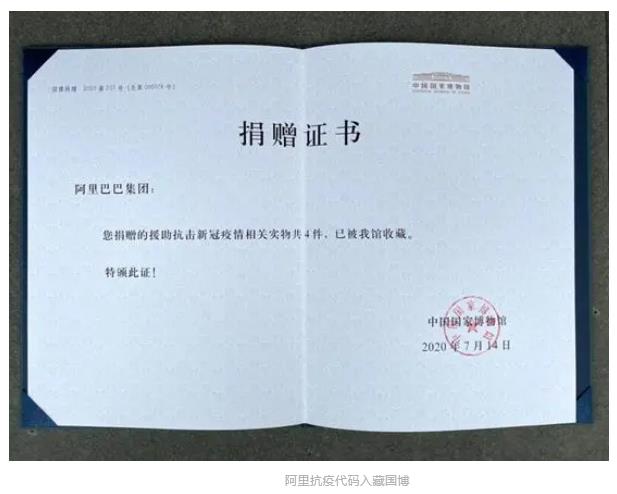

8月31日,中國國家博物館向阿里巴巴集團、螞蟻集團,阿里巴巴公益基金會和馬云公益基金會頒發“援助抗擊新冠疫情實物捐贈證書”。

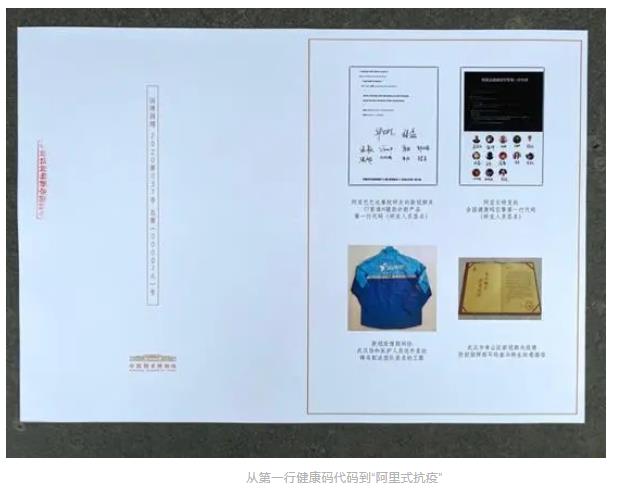

這批抗疫實物由阿里巴巴捐贈,包括4本新型冠狀病毒肺炎臨床救治手冊、2本新冠疫情爆發下的醫院應對策略、螞蟻保險贈送給一線醫護人員的《新冠病毒肺炎醫護人員等特種重大疾病保險單》、六大洲捐贈的提單和報關單、武漢市青山區新冠肺炎疫情防控指揮部寫給盒馬的感謝信、給武漢協和醫護人員送外賣的飛虎隊所有騎士簽名的外賣服等14種共30件抗疫實物。

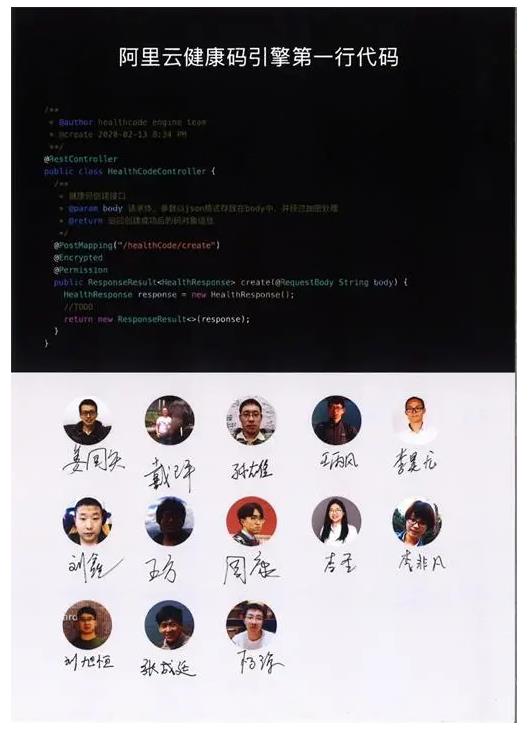

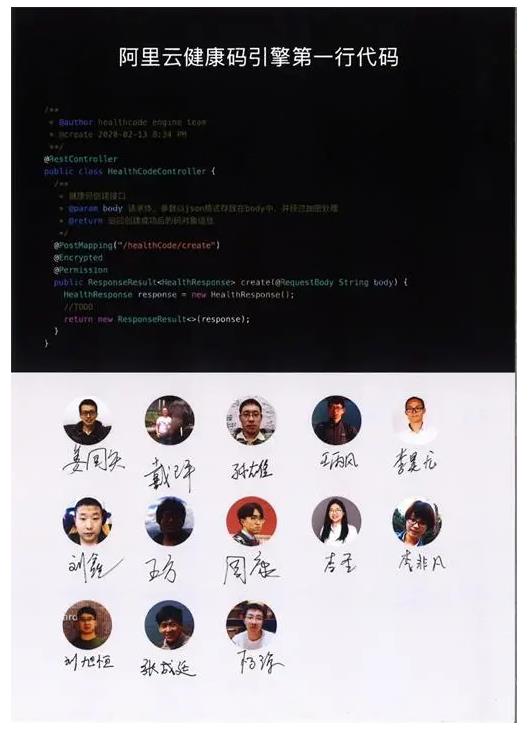

在這份捐贈清單中,讓人眼前一亮是三個“第一行代碼”:支付寶團隊研發的健康碼系統第一行代碼;阿里云研發的全國健康碼引擎第一行代碼;阿里巴巴達摩院研發的新冠肺炎CT影像AI輔助診斷產品第一行代碼。

這是中國國家博物館歷史上第一次收藏代碼。這三行代碼下面,是42名寫代碼的阿里程序員的簽名,阿里云的程序員們還附上了個人頭像。

疫情初期,武漢封城,生活和醫療物資告急。1月25日,阿里巴巴宣布設立10億元醫療物資供給專項基金馳援武漢,一場“阿里式抗疫”拉開帷幕。從1月到8月,從“馳援武漢”到時隔11年重啟幫扶中小企業的“春雷計劃”,從協助全國防疫到馳援全球,從天貓超市、盒馬不漲價不歇業到餓了么配送費不漲價,從支付寶聯合阿里健康上線“專家問診”到菜鳥開通全球綠色通道,從杭州健康碼到全國健康碼,從發布《新型冠狀病毒肺炎臨床救治手冊》到向全球提供新冠肺炎防治臨床經驗,“阿里式抗疫”馬不停蹄。疫情期間,阿里舉經濟體之力向全社會開放沉淀了20年的數字化能力,這三行代碼只是數字化抗疫的一朵浪花,見證了人們借科技創新之力“危”中尋“機”的歷程。

疫情初期的2月5日凌晨5點,首版阿里健康碼誕生。隨后,它開始了每半小時一次迭代的優化。首個版本在杭州某小區試水。產品經理們教居民掃碼、申報,區委辦公室員工把閑置的手機都用來測試。從最初的掃碼填報,到之后的支付寶端自行申請,自動生成,產品經理們記不清楚到底迭代優化了多少次。“寫代碼寫進國博挺酷的,有點激動,是個紀念。到時候國博有展,我一定會去北京看的。”支付寶前端開發劉志飛說,他的簽名留在了捐贈給國博的代碼實物上。他的同事張玉瑜知道這事兒后,說“自己有了小小的成就感”。阿里云的張成廷參與了全國健康碼的開發。事實上,最后阿里云團隊最后捐贈給國家博物館的那一行代表性的代碼就出自他之手。到現在他還清晰記得抗疫期間緊張的工作氛圍。“2020年是不一樣的年份,我們又碰巧創造了不一樣的東西。自己寫的代碼能有幸進入作為歷史的印記,有意義。”張成廷說。阿里抗疫代碼如何入藏國博?自3月起,中國國家博物館就著手準備向社會公開征集抗“疫”過程中形成的具有收藏、研究、展示、紀念價值的代表性實物和資料,并在官方網站發布公告,以期銘記這段全民抗“疫”的歷史事件,見證抗“疫”艱辛歷程。征集對象包括個人,也有事業單位、企業、公益組織等。由于工作量之大,搜集范圍之廣,國家博物館不僅動員個體捐贈,也有工作人員主動出擊搜集線索。國家博物館工作人員注意到阿里巴巴在抗擊疫情中的身影始于3月初,當時馬云公益基金會和阿里巴巴公益基金會向日本回贈100萬只口罩。后來工作人員了解到,這其實只是“阿里式抗疫”的很小一部分。隨后她給兩個公益基金會分別寫了郵件。“貴組織在此次新冠疫情中,不遺余力多方位支持國內疫情防控,還向海外和國際組織提供力所能及的幫助,彰顯了中國企業、中國組織的擔當。征集中國支援海外新冠肺炎疫情防控的相關實物資料,記錄和見證中國在開展新冠疫情防控國際合作和國際援助方面的舉措,意義深遠。”國博工作人員3月24日給馬云公益基金會的電子郵件中寫道。起初,國博提出征集《新型冠狀病毒肺炎臨床救治手冊》、捐贈海外各國援助物資的相關文件證明和具有代表性的援助物資包裝標語和海報等抗疫實物。但最終,三個“第一行代碼”成了意外之喜。據國博方面介紹,“這也是國博第一次收藏代碼”。與阿里程序員寫的代碼一起入藏國博的還有多件來自武漢、醫療機構等抗疫一線的具有歷史意義的抗疫實物。

作者;王新

來源:光明網、數字檔案管理